◎进士及第◎

宋真宗天禧四年(1020年)十一月廿三日(12月10日),苏颂在同安芦山堂(今福建厦门同安城关)出生,他原籍福建同安县。

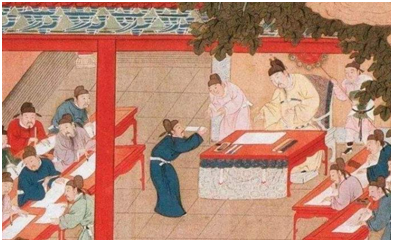

庆历二年(1042年),苏颂考中进士,被授为宿州观察推官。次年任江宁知县。为政有法,深得朝臣称许。

在任南京(应天府)留守推官时,苏颂受到南京留守欧阳修的倚重,欧阳修将政务委托给他办理。而闲居睢阳的前宰相杜衍也非常器重他,对其悉心传授平生经历 。三年任满,正赶上父亲苏绅病逝。苏颂将父亲葬于京口,并从此移居润州丹阳。

◎编校古籍◎

苏颂于皇佑五年(1053年)被召入朝中,试馆阁校勘,开始了校正和整理古籍的生涯 。不久迁大理寺丞。

他侍奉祖母、母亲,供养姑姐妹及外族数十人,并及时给他们婚嫁。妻儿有时衣食不继,但大家相处融洽,亲密无间。宰相富弼称他为"古君子"。

至和元年(1054年),任同知太常礼院。

嘉佑二年(1057年),改任集贤校理、校正医书官。

嘉佑四年(1059年),兼任殿试复考官,次年调太常博士,仍兼校正医书官等职。这是他第一次在朝廷任职,主要是编校古籍,历时九载。

嘉佑六年(1061年),出知颍州。

嘉佑八年(1063年),召为开封府界提点诸县镇公事。时仁宗逝世,建陵墓,主管部门向各郡征收一时难得的物资。苏颂对他们说:“遗诏务从俭约,怎么可以强制下面交纳当地不出产的东西。”不久升为修起居注、知制诰。

治平二年(1065年),迁三司度支判官。

治平四年(1067年)八月,苏颂任辽朝使臣的伴送使。当苏颂一行行至恩州时,突遇驿馆起火。由于他遇事镇定,举措得当,没有发生混乱,辽朝使者也没有受到大的惊扰,因此很得英宗的赞赏。

熙宁元年(1068年)他任贺辽太后生辰使,出使辽朝。途中写下前《使辽诗》30首,主要记述他的所见所闻及抒发对老友的怀念之情。

熙宁二年(1069年),又任辽朝贺生辰伴使。

熙宁十年(1077年)八月,苏颂以龙图阁直学士、给事中(时任秘书监兼集贤院学士)身份,再任贺辽主生辰使。返途中写下后《使辽诗》28首。由于时过十年,旧地重游,感慨万千,不仅记述了辽朝隆重的接待,而且用大量篇幅描绘了在和睦友好相处下,辽朝人民悠闲、安逸的生活,歌颂和平睦邻政策的可贵与正确。

元丰五年(1082年)他又一次任辽贺正馆伴使。

苏颂十分注意辽朝的政治制度、经济实力、军事设施、山川地理、风俗民情、外交礼仪等,并向朝廷反映了辽的实际情况。 两次使辽,他写下《前使辽诗》和《后使辽诗》,记录出使的路线和所见所闻。

元丰四年(1081年)八月神宗命他编写一本与辽朝往来有关各种礼仪和文件程式的书籍。

元丰六年(1083年)此书编成,神宗亲自赐名《鲁卫信录》,其中保存了大量宋辽间的交往史料。

宋神宗熙宁元年(1068年),苏颂任知制诰。次年,拜通进银台司兼门下封驳事,同知审刑院。熙宁三年(1070年),权同知贡举,因拒绝草诏李定为监察御史里行而被神宗撤职,这是他第二次在朝廷任职。

苏颂在朝廷任职期间,做了三件大事。

第一件是校正编撰古籍。由此他广泛接触有关文献资料,为他成为一个渊博的学者创造了条件。

第二件是“李定匿丧事件“。拒绝草诏任命李定为太子中允、权监察御史里行。他三次拒绝起草诏书,神宗愤怒地斥责说“轻侮诏命,翻复若此,国法岂容!“于是将苏颂撤职。但苏颂几次拒绝草诏,都有自己的理由第一是破格提拔李定违背以前的法令,而官吏的任命必须依法而行。第二是李定不够破格提拔的标准,他“素无声称“,不能因偶有奏对称心,就破格提拔。第三是先做一般提拔,放在皇帝身边考察,果有奇谋硕画,再破格提拔也不迟。苏颂的这些意见是十分诚恳的。

第三件是参与改革。元丰年间改革官制,是神宗与王安石的改革措施之一。元丰四年,他被召回吏部详定官制。他积极参加了官制改革,在革除宋代官、职和差遣的弊病方面,做了大量工作。宋代元丰以前,官用来定品阶俸禄;职为殿阁、文学之士及待制等,以示尊宠。唯差遣为实职,可行使权力。这样造成了官称与实职不符,机构混乱,冗员过多等弊病。苏颂在这方面提过许多有益意见。

在《奏乞将常平仓等公事付逐路转运司其提举官改差充本司勾当公事》中,他提出把发放青苗钱的提举常平司归各路转运使管辖,这样,不致政出两门,使州县长官不知所从。这也是他为当时机构改革所提出的很好的建议。

熙宁四年(1071年),出知婺州。熙宁六年(1073年),转知亳州。熙宁八年(1075年),再知应天府。

在淮南转运使任内,苏颂见到因饥荒造成哀鸿遍野,灾民嗷嗷待哺的惨景,于是立即上书,为百姓请求救济:“臣窃闻近日甚有近北灾伤人民流移往邻路州逐熟……今并淮诸郡,虽稍登稔,若食口既多,必致物价腾踊。万一将来秋成失望,漂泊之民,未有归业之期。坐食贵谷,便见所失。彼时须烦县官赈救,为惠差迟,则其敝益甚矣。臣以为存恤之法,莫若先平物价,若物货之平,则莫若为粜给,使之常食贱价之物,则不觉转移流徙之为患也。”他不仅想到荒年中对灾民的赈济,而且想到赈救后物价如何保持平稳,流民如何归业安居等等。他想的是很周到和长远的。

当时各地争修寺院,神宗也滥赐匾额,极大地加重了百姓经济负担。苏颂又为百姓请命:“臣欲乞朝廷明立条约,今后不许特创寺院宫观。”对违法而建的寺院“并令州县检括指挥一切毁拆,许诸色人收买请射,永为己业“。

熙宁九年(1076年)正月,苏杭再次闹灾。在选任地方长官时,神宗称“苏颂仁厚,必能拊安吴人“ ,命其知杭州。

熙宁十年(1077年),自杭州召回,参与修撰《仁宗实录》《英宗实录》。

元丰元年(1078年),苏颂权知开封府,以严法治理。但因不处置牵连祥符县令李纯的犯法僧人,遭御史舒亶以“故纵“罪弹劾,于次年贬为秘书监、知濠州。

元丰三年(1080年)至元丰四年(1081年),连知河阳军、沧州等地。

元丰四年(1081年),被召入朝,奉命判尚书吏部兼详定官制。任内建议创“四选法“。

元佑八年(1093年),再次外出,知扬州。

在任地方官时,苏颂尽其所能,为民造福。如开封府界提点诸县镇公事时,他“建请浚自盟、白沟、圭、刀四河,以疏畿内积水“,兴修水利,保田防灾。知沧州时,黄河泛滥。他又上奏指出只修堤防不注意疏通海口的危险性,并经过认真的调查研究,提出较好的解决办法“臣窃见沧州东北有三堂泊,纵广百余里,下连海道,地名黑龙港……其西与御河破藏口及范桥镇相去不过三五十里,可以分引河流,东注泊内。既满溢则由黑龙港以入海,其势甚易。“在杭州任内,把凤凰山的泉水引入市区使用,造福百姓。

宋哲宗元佑初年,拜刑部尚书,转任吏部尚书兼翰林侍读 。后调翰林学士承旨 。

元佑五年(1090年),进位尚书左丞。

元佑七年(1092年)四月,苏颂升任左光禄大夫、守尚书右仆射兼中书侍郎,成为宰相。

苏颂为相期间,“奉行故事“,循规矩办事,以使百官守法遵职为要务。他选贤任能,并告诫边臣不要轻易开启战事。

元佑八年(1093年)三月,苏颂反对外调大臣贾易未果,而上章坚请辞位,被罢相任观文殿大学士、集禧观使,六个月后出知扬州。次年转知河南府,苏颂推辞不就,哲宗不允。后因母亲陈太夫人去世,恳请南归,于是又授为知扬州。

绍圣二年(1095年),苏颂屡次上奏告老,被拜为中太一宫使之职,居于京口。

绍圣四年(1097年),苏颂再次请辞,才得以太子少师职致仕。

绍圣绍述期间,已辞相的苏颂因一直以来不立党援、以礼自持的表现得到了哲宗庇护,又因闽籍关系免于变法派排轧,与其他元佑时期反变法派大臣的悲惨命运有了鲜明的对比。

宋徽宗即位后,进拜苏颂为太子太保,增加食邑四百户,实封食邑一百户 。累封为赵郡公。

建中靖国元年五月庚辰日 (1101年6月18日),苏颂自撰遗表,同日,在润州逝世,享年八十二岁。

徽宗闻讣讯,为其辍朝二日,追赠司空,并遣使抚恤其家,“葬事官给“。

崇宁元年(1102年)十一月丙申,葬于润州丹徒县义理乡乐安亭五州山的东北阜。

宋理宗时,追赐谥号为“正简“。