苏颂星图八大贡献

《新仪象法要》中,除介绍水运仪象台中层密室的自动化浑象的详细结构和球面的具体布置而外,还绘有五幅星宿位置图和九幅四时昏晓中星图,每图亦各附有简要说明文字。这些图不仅总结了我国十一世纪前天文观测学的巨大成就,而且也反映了当时我国星图绘制工作的巨大进步,至今仍为世界各国天文工作者所瞩目。

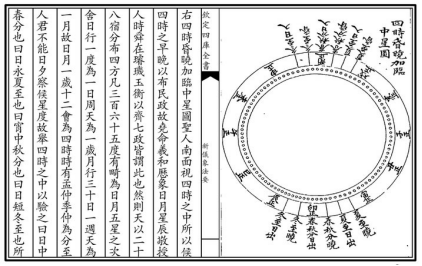

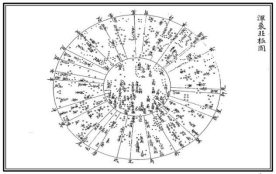

▲四时昏晓加临中星图

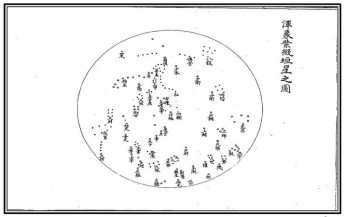

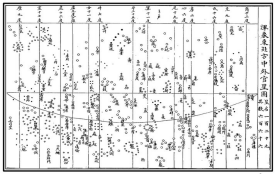

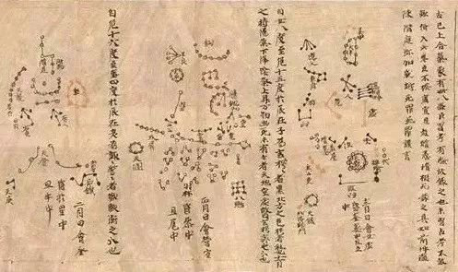

苏颂在《法要》卷中所绘制的是由五幅组成的一整套星图,它明显地分为两组:第一组由一幅圆图和两幅横图组成。圆图为紫微垣两幅横图分画28宿、中外官星。第一幅名“浑象东北方中外官星图”,载青龙、玄武二象,自角宿到壁宿;第二幅名“浑象西南方中外官星图”,载白虎、朱雀二象,自奎宿到轸宿。

▲紫微垣

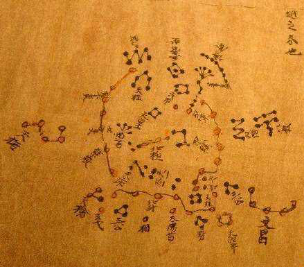

▲中外官星图

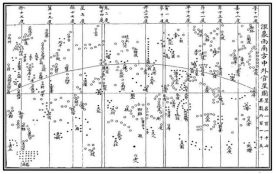

第二组为两幅圆图。两幅都以赤道为圆的外界,一幅为以北天极为中心的北天全图;一幅为以南天极为中心的南天全图。

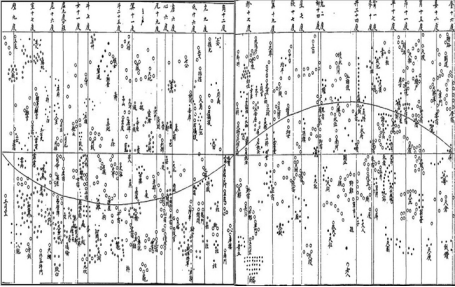

▲浑象北极·南极图

这是苏颂星图的总情形。细析之,它的贡献有八:

第一,巩固了以敦煌卷子星图为代表的唐初以来的圆横结合的先进星图法,并又有重大发展。苏颂新画法的创新在于它既保存了圆图及横图各自的优点,画出第一组星图;又着意克服单纯圆图和单纯横图的缺点,以赤道为界将天球一剖为两半,然后分别投影画出南半球和北半球的全天星图,使其更接近星空实际。两组星图,综合对勘使用,已经超出古代星图记录星象、证认恒星、传习后学的传统功用的范围,而具有推算星座的技术资料的价值。这是苏颂星图的最突出的贡献。

第二,仅就第一组两幅横图来说,就已比敦煌星图前进了一大步。敦煌横图是画在一幅长卷上,周天星宿被分割成十二段,段与段之间,夹着说明文字,并不是连续排列的星图。而苏颂的横图仅分为两段,按28宿次序连续排列,两段之间紧密衔接,更具实用价值。

▲敦煌星图

第三,从排列次序来说,敦煌星图还是按照古代十二次分野,从玄枵(子)开始;中间夹叙古分野占验之文字。而苏颂星图则按28宿的顺序,从角宿开始一直排到轸宿。星图之后所附的说明文字中,除偶及“十二次”一词外,对分野占验只字未提,其科学性程度大为提高。

第四,就二十八宿顺序来说,苏颂星图也有自已独到之处。指出四象依法出现于天顶的顺序是东一北一西一南一东,也与黄道上的冬至一春分一夏至一秋分各点的时序一致;而东一南一西北顺序(《史记·天官书》、《汉书·天文志》),则违背天象实际。苏颂宁舍权威的《史·书》、《汉·志》,而取《吕氏》、《淮南》,不能不说是难能可贵的。

第五,关于星数,历代传习下来的三家星数:巫咸测定的有33座、144星;甘德测定的有118座、510星;石申测定的有138座、810星。苏颂星图,共计283座、1464星,这与三国时代陈卓的星数相同。弥补了晋隋两志的遗落。这是苏颂星图的一大功绩。

▲古代星图中石申夫用红色,甘德用黑色,巫咸用白色以示区别。

第六,与敦煌星图收星1350颗相比,不仅是星数增加了114颗,而且所记星位全是根据现实观测得来的。星图上的星宿位置均是按照元丰年间(1078~1085)的实测距度来定位的,说明这些星图是根据他前不久的实测绘制出来的,反映了中国十一世纪天文观测学的新成就。

第七,星位精确度大大的提高。《法要》记载:“元丰甲子岁[元丰七年,即公元1084年]冬之日至在赤道斗三度”。今据理论推算,公元1084年冬至,日所在宿度应为赤道2.9度。据今人研究,约等于0.4度。这些星图仍不失为国内保存的时代最早的一幅具有科学价值的刊印星图。

第八,此星图中的黄赤道表示方法。在第一幅横图(从角到壁)赤道的南方和第二幅横图(从奎到轸)赤道的北方,各有一条弧线。若将两幅横图在秋分点处对接在一起,这两条弧线便组成了一条以赤道为横坐标,以秋分点为0点的正弦函数曲线,峰值点便是冬至点和夏至点,东西两端与赤道的交点同为春分点。

总之,和《法要》中的其他科技成就一样,其星图的成就也是非常突出的。它的影响早已越出了中国的国界,它所代表的中国天文制图传统早已折服西方科技史界。李约瑟博士写道:“欧洲在文艺复兴以前可以和中国天文制图传统相提并论的东西,可以说很少,甚至简直没有”。西方的另一些科技史专家如蒂勒、布朗和萨顿也都认为,从中世纪直到十四世纪末,除中国的星图以外,再也举不出别的星图了。

资料参考:《新仪象法要》中星图的成就—《长春中医学院学报》1991年第7卷第3期