擒纵机构

水运仪象台是北宋时期由苏颂领导创制的一座集计时报时、天文观测和星象显示三项功能于一体的大型天文钟,是北宋科技发展高峰的重要标志。

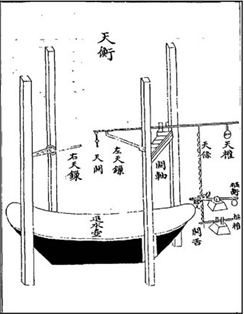

水运仪象台有一组“铜壶滴漏”式的装置:在一个木架上设两个水槽,高的是天池,低的是平水壶。平水壶中的水流入全台机械结构的原动轮(枢轮)的水斗。枢轮是由36个水斗和钩状铁拨子组成的由水力推动的机轮。枢轮运转的速度由一组叫“天衡”系统的杠杆装置控制。天衡系统对枢轮的这种擒纵控制,与现代钟表的关键部位——锚状擒纵器(俗称卡子)——的作用十分相似。可以毫不夸张地说,水运仪象台的“天衡”系统是现代钟表的先驱。英国著名的科技史专家李约瑟博士研究了苏颂的水运仪象台后,在其所著的《中国科学技术史》中说:中国在14世纪欧洲发明钟表以前,“就已有了装有另一种擒纵器的水力传动机械时钟。”

在苏颂的仪象台中,初始时枢轮(它在机构的里扮演的脚色一如齿轮)被左、右天锁抵住轮辐,整个枢轮无法转动;由平水壶经导管流出的水注入枢轮上的受水壶中;受水壶中无水时,受水壶被托在壶底的格叉架住,所以能接受注水;当注入壶中的水到一定重量,格叉就托不住受水壶,开始下降;格叉下降,受水壶也随之下降,装在壶侧的铁拨牙就向下击开关舌;关舌拉动联在其上的天条,天条再拉下天衡(杠杆)的天权端;天衡天关端随之抬起,带动天关,打开左天锁;左天锁打开,则枢轮被允许在受水壶中水的重力作用下转过一辐;接着,因壶侧的铁拨牙已滑过关舌,天条松弛,天衡在左天锁、天关及天衡左侧杆的重力作用下,左端下落,抵住枢轮上的下一个辐板,使枢轮不能继续转动;同时,天衡右端抬起,并经天条拉起关舌,等候下一次拨击。右天锁的作用是防止枢轮因突然被左天锁抵住而产生的反弹。

受水壶在拨过关舌后,其中的水便落入下方的退水壶中。应当指出的是,古人发明之流体驱动、间些性工作擒纵机制与后来西方中世纪晚期机械钟里的真正擒纵机构“仅在名称上达到共识”;而该中世纪擒纵机构利用砝码取代水力以产生源源不断但平稳的节拍。

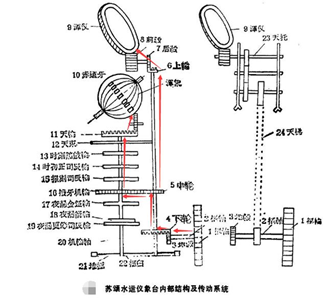

在水运仪象台的结构和传动系统的主轴中,拥有八个轮,它们分别输送不同的动力给各个部分。其中有两个大齿轮,如下图,16和11,16是拔牙机轮,11是天轮,它们的齿数非常大,达到600,这和它的转数有关,因为它们要模仿地球的自转,速度快不了。整个水运仪象台中,有两组齿轮传动系统,一组是经过3、4、5、16、11、10,带动浑象,另一组经过3、4、6、7、8、9,带动浑仪。

经过这两组齿轮传动系统,精密的带动模拟天文的浑象和浑仪,同时也把报时精准地呈现出来,这就是水运仪象台精密所在,它的构造非常复杂,从这也看出,古人已经知道,利用齿轮的齿数来改变传动力的大小与速度,最终完成对天文学的研究。而宋朝的水运仪象台,是中国古代历史中,最精密的天文仪器之一。